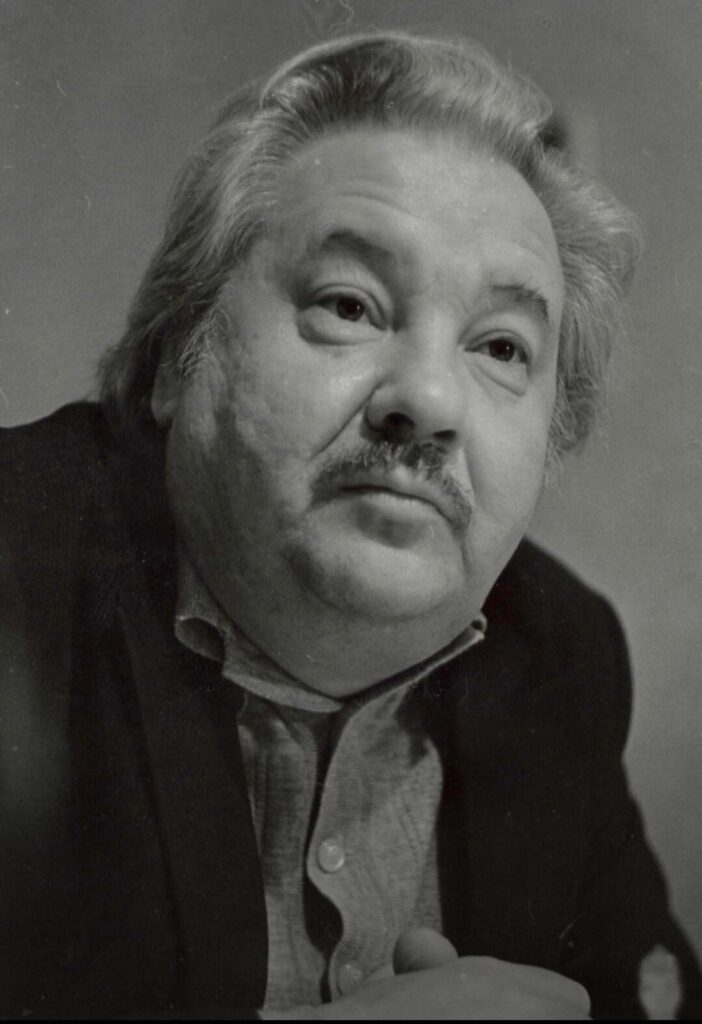

Вели-Ахмет Фахрудинович Халитов (1896 — 1938) в молодости был артистом Театра драмы в Казани, откуда был откомандирован в Татарский театр Астрахани. Он хорошо пел, играл на гармошке (их у нас дома было целых три, и все разные), играл на мандолине.

По словам мамы, когда собирались гости (а это были, конечно, татары), он пел, играл, был душой компании. Примерно с 1928 г. отец жил под Ленинградом, в Детском Селе. Встал там на воинский учёт. Побыв некоторое время на учёте на бирже труда (работы артистом не было), отец устроился агентом по скупке мехов у населения в артели «Ленмехпром».

В 1938 был арестован и расстрелян по так называемому Списку финских шпионов № 15. В предписании на расстрел значится 53-м из 90 приговорённых к высшей мере наказания. Все расстреляны 5 мая 1938 г. и помянуты в 10-м томе «Ленинградского мартиролога», реабилитирован посмертно.

Халиля Исламовна Халитова (1908 — 1997) с мая 1941 г. по январь 1943 г. работала портнихой в артели «Объединенный швейник-3», изготавливавшей в блокадном Ленинграде одежду для фронта. С февраля 1943 г. по июль 1949 г. трудилась в артели «Ленмехпром» в должности швеи. Всю блокаду оставалась в Ленинграде.

31 мая 1944 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Фотография — довоенная. Халиля Исламовна Халитова. Рашид Халитов (в центре) и Вели-Ахмет Халитов (справа) ушли из жизни до начала войны.

Воспоминания Факии Вели-Ахметовны Челищевой (Халитовой), 1936 г.р.

Когда началась война мне было 5 лет. У меня было две сестры — старшая, Надия (7 лет) и младшая, Зубайда (3 года).

В день начала войны Надя была в санатории, очень далеко от Ленинграда, поэтому, несмотря на опасность обстрела, в конце июня мы с матерью поехали за ней. Отца репрессировали ещё в 38 году, и нас не с кем было оставить.

Факия (слева) и Надия (справа).

Фотографии младшей сестры Зубайды не сохранилось, 1938 г

Туда, за сестрой, мы ещё ехали на поезде, а вот обратно не успели — поезда перестали ходить. Но нужно было вернуться в Ленинград, что мы и сделали. Где пешком, где на попутках (обозах или грузовиках) мы медленно добирались до города. Наверное, мы тогда были похожи на цыган — мать с тремя чумазыми девочками, едва говорящими по-русски. (Наша мама родом из Татарстана, она вообще не знала русского языка. Мы же говорили по-русски, но с трудом). Но, несмотря на всё, в Ленинграде мы были уже к середине августа.

Через месяц началась блокада…

Мы жили в центре города на Петроградской стороне, заняв мансарду пятиэтажного дома. Место опасное, этот район часто бомбардировали. Но, что странно, наш дом и все, окружавшие его, уцелел за время войны…

Улица Ленина тогда называлась Широкая улица. Наш дом окнами выходил на Пушкарский переулок. Из наших окон была видна Малая Пушкарская. На углу с Широкой улицей был разбит сквер; во время блокады здесь устроили огород, он существовал и в послевоенное время. Жители окрестных домов называли это место «Козьим болотом»…

Мы были маленькими и не могли о себе позаботиться самостоятельно. Меня и Надю мама каждое утро отводила в Очаг (так назывались тогда детские сады). Зубайда была слишком маленькая (ей только в декабре исполнилось 4), и в Очаг ее не брали.

Поэтому мама работала на дому, шила одежду. Много так не заработаешь, и денег нам недоставало, мы жили бедно. Продуктовые нормы в карточках становились всё меньше и меньше. Я думаю, нас спасло пребывание в Очаге: там хорошо кормили (не мясом конечно, но и не пустым хлебом).

Если бы все заботы были свалены на мать, мы не пережили бы первую зиму блокады, вероятно…

Зима 41-42 года наступила неожиданно. Я плохо ее помню, разве что огромное количество снега и трупы на улицах посреди сугробов. Помню, мама ранним утром везла нас на санках куда-то, а я повернула голову и увидела два тела. Никогда не забуду — обобранный, вероятно уже после смерти, мальчик в одном белье и иссохшийся старик рядом. Хорошо, что я тогда далеко не всё понимала…

В школу ни я, ни Надя в блокадном Ленинграде так и не пошли. В апреле 1942-го нашей матери сообщили, что детей можно эвакуировать. Но только одних детей – тогда еще никто не знал, что некоторых женщин и стариков увезут в мае.

Мама согласилась и нас троих (вместе с другими детьми) повезли к Ладожскому озеру, к Дороге Жизни. Лёд ещё стоял крепкий и по нему ходили грузовики. Нас рассадили по кузовам нескольких машин и повезли через озеро. Мы чудом избежали бомбардировок.

А дальше – мы ехали на поездах и очень далеко… Нас эвакуировали, как оказалось, на юг. Увы, в одно время с нами в том же месте оказалась линия фронта. Нас привезли в Армавир, а уже через неделю по городу ходили немецкие солдаты. Пока нас везли, поезд часто обстреливали.

Каждый раз воспитательница, которая ехала вместе с нами, кричала что-то, и мы разбегались кто куда. Бежать нам нужно было как можно дальше, и там прятаться. Надя, как самая старшая среди нас троих, всегда организовывала нам укрытие, а потом помогала найти дорогу назад.

Однажды мы спрятались в развалинах дома. Эти обугленные камни на фоне леса – одно из самых чётких воспоминаний всего того пути…

По прибытии в город нас определили в детский дом, но при первой же угрозе атаки немцев попытались раздать местным жителям. Меня почти сразу забрала какая-то женщина и увезла в маленькую станицу недалеко от города. Надю тоже забрали, но через пару дней вернули обратно — видимо, побоялись, что не прокормят.

Маленькую Зубайду так никто и не взял. Всех оставшихся в детском доме детей сразу же погрузили в теплушки и повезли в Киргизию, на озеро Иссык-Куль. Но до озера добрались не все. Условия были ещё хуже, чем в прошлый раз, и в поезде случилась вспышка дизентерии.

Погибло много детей, включая и нашу Зубайду.

… В станицу, где оказалась я, немцы пришли раньше чем в город. Я очень хорошо запомнила их форму и тяжёлую технику на улицах. Но мне не запомнились немцы такими зверьми, какими их часто описывают. Они не требовали ничего серьёзного и давали детям шоколад…

Здесь всплывает ещё одно воспоминание: вновь пыльная просёлочная дорога, на которой копошится ребёнок лет двух-трёх. По дороге движется немецкая машина. Она останавливается перед ребёнком, и из салона выходит немецкий офицер в парадной, вероятно, форме. Он осторожно берёт ребёнка на руки и пересаживает на траву. Потом возвращается и машина уезжает…

Из Армавира и его окрестностей немцев выгнали через два года, весной 44-го. Меня сразу же вернули в детский дом, там я поступила в первый класс.

Надя провела в поселке Рыбачьем (в Киргизии) два года, также поступив в школу и несколько раз меняя приёмных родителей.

… Нам с Надей повезло – у наших воспитателей сохранились наши документы, и в 1945 году нас обеих вернули матери, в Ленинград. Правда, она тогда работала на лесозаготовке в городе Кингисеппе, и еле смогла с нами связаться. Мы приехали не вдвоем с сестрой. По-отдельности.

В приемнике-распределителе для детей, прибывавших из эвакуации, меня окликнула маленькая, в темной одежде женщина с зачесанными назад темными волосами. Я не сразу поняла, что это моя мама: я не помнила, как она выглядела до войны…

Мама пережила всю блокаду в Ленинграде, работала в артели, шила ватники, рукавицы и маскировочные халаты для фронта.

Мы вернулись на Петроградскую сторону, в дом, что был совсем рядом с нашим предыдущим — тот хоть и стоял, но был опасен для проживания, особенно наш этаж. Мы вернулись, правда, без Зубайды. А также полностью забыв родной для нас, татарский язык. Мама так и не смогла уговорить нас начать учить его заново…

В том же году мы с Надей вернулись в школу, теперь уже в Ленинграде. Жизнь медленно возвращалась в привычную колею, а вокруг нас медленно восставал из руин город…

Факия Челищева (Халитова)

Записала Лилия Челищева — внучка Факии Челищевой

Фотография сделана в деревне Бетково Лужского р-на Ленинградской области в 1987 г.

18.01.2023 в 08:36

18.01.2023 в 08:36  0

0 1570

1570